Es gelang Weiler bereits bis Ende der vierziger Jahre wieder Fuß zu fassen: er konnte sich ein Atelier bauen, er trat in Kontakt mit der Entwicklung der internationalen Avantgarde. Eine wichtige Institution dafür war das französische Kulturinstitut in Innsbruck, eine Einrichtung der Besatzungsmacht, welche damals von Maurice Besset geleitet wurde, einem kundigen und inspirierten Kenner der Moderne. Weiler hat die künstlerischen Neuerungen des abstrakten Informel aufmerksam betrachtet, bei einem späteren Parisbesuch dort auch Nicolas de Staël, Manessier und andere Künstler persönlich kennengelernt, zu einem Tachisten ist er darüber aber nicht geworden. Seine Bilder wurden im Jahrzehnt nach 1950 offener, näherten sich einem gleichsam informellen Status an, wie wir ihn bei den Bildern für die Biennale in Venedig 1960 beobachten können. Weiler verliert darüber aber nicht seine Grunderfahrung aus den Augen: den spirituellen Gehalt der Natur zu realisieren.

Die Arbeit in den fünfziger Jahren ist gespalten: in Tafelbilder und in öffentliche Aufträge. Die umstrittenen und umkämpften Fresken auf der Hungerburg hatten doch bei Menschen offenen Sinnes so viel Eindruck gemacht, dass Weiler eine ganze Sequenz von öffentlichen Wandbildern gestalten konnte. Weiler waren sie wichtig, weil er hier die Zielsetzung einer populären Moderne, die ihm am Herzen lag, wirksam zu verfolgen vermochte. So ist im Laufe der Jahrzehnte ein gewaltiges öffentliches Werk entstanden, zuletzt (1992/93) die drei großen Wandbilder für das neue Casino, wie diese meist in bzw. um Innsbruck lokalisiert.

Zu den Auftragswerken der fünfziger Jahre gehören die “Apokalypse des Johannes” in der Friedenskirche in Linz-Urfahr (1951), “das Bild Kaiser Maximilians” an der Außenwand der Knabenhauptschule in Hall in Tirol (1952), “die Mosaiken in der medizinischen Universitätsklinik in Innsbruck” (1954) und vor allem die Wandmalereien im Inneren der Halle des Innsbrucker Bahnhofs (1954/55). Bereits 1950/51 waren die gemalten Bildstöcke an der Haller Straße entstanden, mit denen der Künstler an alte Traditionen der Volksfrömmigkeit anknüpfte. Schon diese Aufstellung verrät einiges vom Spektrum seiner Möglichkeiten, das sich deutlich erweitert, wenn man seine Tafelmalerei hinzufügt. Das Kontinuum zwischen Avantgarde und situativer Auftragskunst ist eindrucksvoll und sucht seinesgleichen. Die Beherrschung riesiger (aber auch kleinster) Formate ist ihm ganz selbstverständlich geworden. Das Bild auf dem Eisernen Vorhang des Innsbrucker Theaters bedeckt eine Fläche von 110 Quadratmetern.

Die Tafelbilder der fünfziger Jahre verfolgen ansonsten ein anderes Ziel. Die starke Farbigkeit der ersten Nachkriegsjahre mildert sich. Eigenartige Gegenstandszeichen bilden sich aus, Wolkenkörper, Pflanzensäulen, Bergkegel und so fort, in denen sich die Natur kürzelhaft ausprägt. Es sind Gemälde, in denen das Kleine und Nahe unvermittelt umschlägt in eine Optik der Ferne. Die Natur vollzieht eine Metamorphose. Wir sind nicht überrascht, hier Weilers altem Thema in einer neuen Form wieder zu begegnen. In “Berge mit Kelch (Vision im Hochgebirge)”, 1952, ist der sakramentale Vollzug der Eucharistie so in die Natur verpflanzt, dass sie selbst an diesem Geschehen einer Verwandlung teilhat.

Vinzenz Oberhammer, Direktor des Kunsthistorischen Museums in Wien, bestimmte Weiler für das Jahr 1960 zum Österreichischen Vertreter auf der Biennale in Venedig. Er trat dort auf zusammen mit dem Plastiker Rudolf Hoflehner. Oberhammer wählte Bilder aus der rezenten Produktion der späten fünfziger Jahre aus. Große Formate in einer zarten, fast monochromen Farbigkeit, kontrastarm und changierend. Sie erforderten eingehende Betrachtung, die im Getriebe des internationalen Treffpunkts Venedig nur wenige Besucher aufgebracht haben dürften. Neben hohem Lob, unter anderem von keinem geringeren als Will Grohmann, dem Senior der deutschen Kunstkritik, waren verhaltene und zögernde Reaktionen in der Überzahl. Weiler war darüber betrübt und unzufrieden. Aber auch dieses Mal hat er der Enttäuschung nicht nachgegeben, sondern die Exponierung vor den Augen der internationalen Öffentlichkeit genutzt, sich zu vergleichen und sich zu erneuern. Sehr bald nach der Biennale setzte Weiler zur vielleicht größten Anstrengung und zum ambitioniertesten Projekt seiner Künstlerlaufbahn an, der Sequenz “Als alle Dinge…”, einer Folge von neunundzwanzig Bildern, die sich wie die Worte eines Satzes zu einer Sinneinheit verbinden.

Weilers Arbeit ist durch einen hohen Grad an Kontinuität gekennzeichnet. Das führte u.a. zur Wiederaufnahme alter Themen. So ist er u.a. mehrfach auf “Das Hohe Lied” und “Die Bauernfamilie” zurückgekommen und dasjenige, was ihn daran beschäftigt hatte, in die jeweils aktuelle Darstellungsform übersetzt. So beobachten wir denkbar verschiedene stilistische Attitüden, bei gleichbleibendem Thema. Aber worin besteht eigentlich das Thema? Kann man beim Übergang von der Figuration zur abstrahierenden bzw. zu abstrakten Bildern überhaupt noch von thematischer Kontinuität reden?

Diese Frage hat in der bisherigen Weiler-Literatur zu einiger Verlegenheit geführt. Meist ist davon die Rede, es gehe darum, eine abstrakte, sich selbst genügsame Komposition zu entwickeln. Dies dürfte freilich nur die halbe Wahrheit sein. Es geht vielmehr darum die Wirklichkeit des Ausgangsbildes stets mitzuerinnern, sie mitzusehen, wenn man ihre Brechungen durch die Zeit hindurch verfolgt. Diese Gemäldefolge bildet Zeitschichtungen aus. So gesehen ist es Malerei über Malerei, aber sehr viel weniger aus einem formalistischen Interesse denn aus dem einer Bestimmung des eigenen Wollens, des gerade erreichten Standpunktes. Wir haben es gleichsam mit Messvorgängen im historischen Raum der eigenen Arbeit und ihrer Rahmenbedingungen zu tun.

Die Hochzeit von Schöpfer und Geschöpf, die einander in Liebe zugetan sind, war für Weiler ebenso exemplarisch wie sein Versuch, in exponierter persönlicher und zeitgeschichtlicher Lage nach dem Untergang der Bund-Neuland-Ideale durch genaue Beobachtung von Mensch und Natur ein neues Fundament der eigenen Arbeit zu begründen. Sehen, was ist: mit dieser Devise ist seine Kontinuität markiert. Nach 1945 hat er an diese ganz irdische, diesseitige und wirklichkeitsgesättigte Sichtweise wieder angeknüpft. Die Voraussetzungen dafür aber sind schon am Ende der dreißiger Jahre gelegt worden.

Eitempera auf Leinwand

100 x 80 cm

Albertina, Wien – Sammlung Batliner

Eitempera auf Leinwand

85,5 x 85,5 cm

Eitempera auf Leinwand

100 x 100 cm

Eitempera auf Papier auf Leinwand

95 x 95 cm

Eitempera auf Leinwand 90 x 89,5 cm

Belvedere, Wien

Öl, Eitempera auf Leinwand

90 x 90 cm

Belvedere, Wien

Öl, Eitempera auf Leinwand

85 x 84 cm

Albertina, Wien – Sammlung Batliner

Öl, Eitempera auf Leinwand

153 x 115 cm

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck

Öl auf Leinwand

200 x 227,5 cm

Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz

Öl auf Leinwand

117 x 146 cm

Eitempera auf Leinwand

155 x 115 cm

Eitempera auf Leinwand

197 x 205 cm

Belvedere, Wien

Eitempera auf Leinwand

190 x 207 cm

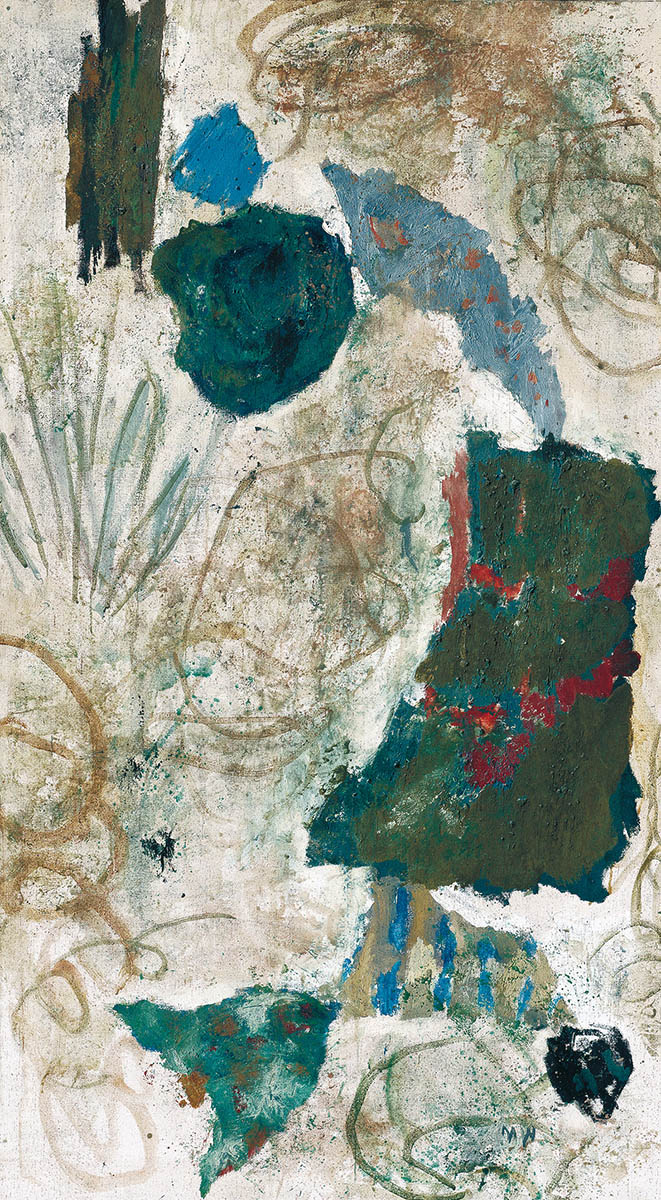

Öl, Eitempera, Sand auf Leinwand

196 x 108 cm

Landeskrankenhaus Natters

Öl, Eitempera auf Leinwand

95 x 110 cm

KR Dr. Hans und Dr. Wolfgang Klocker Stiftung, Innsbruck

Öl, Eitempera auf Leinwand

233 x 140 cm